Humour et théâtre pour la Missa Cellensis selon René Jacobs

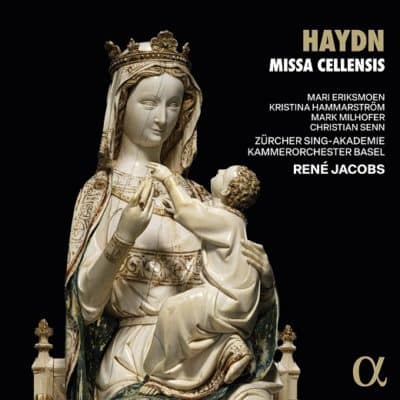

Joseph Haydn (1732-1809) : Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae en ut majeur Hob. XXII:5 dite « Missa Sanctae Ceciliae ». Mari Eriksmoen, soprano. Kristina Hammarström, mezzo-soprano. Mark Milhofer, ténor. Christian Senn, baryton. Zürcher Sing-Akademie. Kammerorchester Basel. René Jacobs. Janvier 2022. Livret en anglais, français, allemand. 67’14’’. Alpha 1172

En janvier 2009, sous la bannière « À Sainte Cécile », un double-album de Mark Minkowski et ses troupes grenobloises enrôlait, en complément de Purcell et Haendel, la messe Hob. XXII:5 de Haydn. Perpétuant ainsi la confusion autour de cette Missa Cellensis, que le compositeur ne voua pourtant jamais à la patronne des musiciens ! Les circonstances d’exécution à Vienne, par une confrérie Sainte Cécile, expliquent possiblement le surnom apocryphe (Cäcilienmesse) que la tradition accola à cet opus, jusqu’à la redécouverte dans les années 1970 d’un fragment de la partition autographe, incluant la page titre. Précisons que, contrairement à ce qu’affirme la notice du CD par ailleurs exemplairement documentée, cette redécouverte eut lieu à Budapest et non à Bucarest.

Parmi les autres mystères nimbant cette Missa Cellensis, celle-ci aurait peut-être d’abord été conçue sous forme abrégée (Kyrie et Gloria remontent à 1766) avant d’être complétée quelques années plus tard... à moins que la seconde partie (du Credo à l’Agnus Dei), conservée dans des copies, ne corresponde à l’état primitif postérieurement réécrit de mémoire. Hypothèses musicologiques en débat ! Précisons encore que cette œuvre, troisième du compositeur dans ce genre, ne doit pas être confondue avec la huitième également dénommée Missa Cellensis mais de moindre dimension, datant de 1782 et commanditée par Anton Liebe von Kreutzner. Ces deux jumelles se réfèrent en tout cas à l’église de pèlerinage Mariazell, sanctuaire majeur du culte marial en Styrie. C’est en lien avec cette dévotion que Nikolaus Esterházy sollicita Haydn en 1766, bientôt nommé maître de chapelle du prince Paul Anton, pour s’acquitter in honorem Beatissimae Virginis Mariae.

Moins souvent enregistrée que les six dernières messes, celle-ci compte pourtant de valeureux témoignages. Dont deux avec la chaleur et les fragilités de chœurs d’enfants : Gerhard Wilhelm (Emi, novembre 1969), puis Simon Preston et ses doux-amers gosiers d’Oxford (L’Oiseau-Lyre, juillet 1979). La vision marmoréenne d’Eugen Jochum à Munich (DG, octobre 1958) reste un classique de la discographie. Plus récemment, la version de Michel Corboz à Lisbonne en est un autre (Virgin, juillet 1993), avant que Richard Hickox (Chandos, 2001) et Justin Doyle (Harmonia Mundi, 2019) ne reprissent le flambeau sur ce terrain entretenu depuis un demi-siècle.

Fort de ses précédents albums consacrés aux deux grands oratorios (Les Saisons, La Création) et au Stabat Mater, René Jacobs n’est point novice dans les fresques chorales de Haydn. On saluera sa présentation de l’œuvre dans la notice, prolixe en références musicales et liturgiques, rédigée avec une érudition aussi didactique qu’accessible. Se permettant même un regard critique : ainsi pour la massive battue à 3/8 du Domine Deus, regrettant « combien plus efficace aurait été l’indication à 6/8 ». La préface nous réjouit aussi d’apprendre que cette parution inaugure un partenariat entre le label Alpha et les ensembles de Bâle et Zurich, appelé à se prolonger par les six ultimes messes.

Tant mieux car la présente livraison tient ses promesses et stimule l’appétit. René Jacobs dirige avec souplesse, soigne la dynamique, l’articulation (glissandos d’archets du Christe Eleison), l’ornementation de son orchestre bâlois, par ailleurs Impliqué dans l’intégrale des symphonies menée par Giovanni Antonini sous la même étiquette. Une texture, une saveur de pain d’épices relevé au gingembre. Le chef belge ne relâche aucun phrasé, ne néglige aucune impulsion, et brigue une éloquence théâtrale. On sent un artisan à la fabrique. Riche d’intentions, comme à son habitude, mais la main légère, diffusant une grâce toute mozartienne. Candide et taquine.

Les solistes sont à l’avenant de ces sollicitations dramatiques, parfois jusqu’à l’artifice. Mari Eriksmoen se singularise dans un Laudamus Te quasi maniériste, darde le Quoniam tu solus avec un zèle opératique. Kristina Hammarström ose un térébrant Qui Tollis sur un ton chevrotant. Mark Milhofer épluche son Et incarnatus comme on pèle oignon. Face à ces rôles (en l'occurrence, on doit bien les qualifier ainsi) empoignés avec caractère, Christian Senn se montre plus sobre, quitte à manquer de densité si l'on se souvient de Siegmund Nimsgern, basse d'airain embauchée dans le vinyle de Wilhelm qu’ennoblissait un idéal plateau vocal (Helen Watts, Kurt Equiluz !).

Puissance, ardeur, recueillement comme braise sous la flamme : la Zürcher Sing-Akademie brille d’un engagement qu’on avait déjà salué dans les Carmina Burana sous la baguette de Paavo Järvi, et qui culmine ici dans les élans du Gloria et les redoutables polyphonies fuguées. Le feu ne s’éteindra pas dans le Benedictus ni dans l’Agnus Dei, paraphant une interprétation aussi doucereuse que contrastée.

Par son activisme un peu sursignifié, en tension avec des déballages un peu naïfs, un tel cérémonial ne contrevient pas aux clichés de bonhommie malicieuse qui entourent la gemütlichkeit haydnienne. Ceux-ci s’assument dans un évident second degré, n’excluant ni humour ni audace, sur la ligne de crête du goût de surprendre. Dans leurs numéros, les solistes n’y vont pas avec le dos de la cuiller mais s’inscrivent dans une cohérence collective : une manière des plus plaisantes, pas avare d’effets, qui ne nous ennuie jamais et récrée souvent. À telle enseigne, qui sans relâche courtise l’auditeur, avouons un coup de cœur, nous laissant gourmand de la suite du projet.

Christophe Steyne

Son : 9 – Livret : 10 – Répertoire : 9 – Interprétation : 10