Dossier : Verdi, Hugo, rencontres au sommet

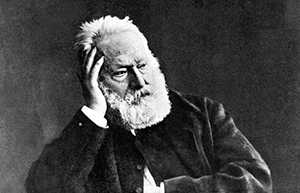

En Europe, le XIXe siècle est, par excellence, l’ère des grands créateurs nationaux, tous devenus des monstres sacrés, d’imposantes et inamovibles figures mythiques : Victor Hugo en France, Charles Dickens en Angleterre, Richard Wagner en Allemagne, Léon Tolstoï en Russie, Giuseppe Verdi en Italie. Impossible, sans eux, de comprendre en profondeur l’histoire et le destin de chacun de ces pays. Inconcevable.

Et dire que Hugo, Dickens, Wagner, Tolstoï et Verdi n’ont jamais eu l’occasion de se rencontrer les uns les autres, qu’ils ne se sont jamais croisés et qu’ils ne se sont même jamais entrevus, ni de près, ni de loin !

Seulement, Verdi, lui, s’est très tôt senti proche de Hugo et de son esthétique révolutionnaire – ce besoin irrépressible de faire éclater les codes traditionnels de la poésie, de la fiction romanesque et du théâtre, de dépeindre des personnages qui ne soient ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais, tour à tour héroïques et pitoyables, purs et pervers, attachants et repoussants, de mélanger les genres, de passer sans cesse, dans une seule et même œuvre, du tragique au grotesque, du savoir scientifique à l’imaginaire, de l’érudition la plus solide à la fantaisie la plus débridée. Une esthétique qui, chez Hugo, embrasse d’ailleurs son œuvre entière, des Derniers Jours d’un condamné (1829) à L’Archipel de la Manche (1883), en passant par Hernani (1830), Les Contemplations (1854), Les Travailleurs de la mer (1866) ou l’extraordinaire Homme qui rit (1869).

Ce qui a également attiré Verdi chez Hugo, c’est le fait que celui-ci a souvent abordé des sujets politiques et qu’il a, en particulier, mis en scène des personnages qui s’opposent au pouvoir étatique, à la tyrannie et à la dictature, et qui ont une soif absolue de liberté et de justice, quoique Verdi se soit toujours méfié des partis politiques en place et qu’il ait toujours veillé à son indépendance. Mais il ne s’est jamais non plus appuyé sur ses succès et sur sa gloire immense, acquise dès le milieu des années 1840, pour renier ses origines modestes, prendre des attitudes pontifiantes (d’aucuns, néanmoins, le lui ont quelquefois reproché) et vouloir rivaliser, aux yeux de l’opinion publique, avec Garibaldi ou Cavour, les vrais héros du Risorgimento, les vrais agents de l’unité italienne.

Si, en 1844, Verdi s’est intéressé à Hernani, c’est précisément parce que ce drame hugolien marque une rupture radicale avec le théâtre classique aussi bien dans sa structure formelle et son élan lyrique qu’à travers son intrigue – un hymne flamboyant à un proscrit apostasiant les valeurs et les conventions établies. Tout indique du reste que la fameuse et mémorable bataille que la pièce avait provoquée lors de sa première représentation à la Comédie-Française à Paris, le 25 février 1830, n’a pas été étrangère à la décision de Verdi d’en faire un opéra et d’en confier l’adaptation au poète vénitien Francesco Maria Piave. Lequel était alors à ses débuts et ne pouvait pas savoir, à ce moment-là, qu’il allait par la suite rédiger le livret de neuf des opéras du compositeur (le dernier, La Force du destin, en 1862), avant d’être victime d’une attaque cérébrale et de mourir dans la misère, en 1866.

En réalité, dans cette première collaboration, Piave n’a été qu’un docile exécutant, car c’est bel et bien Verdi en personne qui a façonné le plan de l’opéra – Ernani en italien – et qui a été jusqu’à imposer à son partenaire le nombre de mots, de syllabes et de pauses convenant aux musiques qu’il souhaiterait écrire pour telle ou telle scène. Qui plus est, Verdi a été tellement emporté par son sujet qu’il a même composé certains passages musicaux avant les paroles, sans se demander si elles leur correspondraient ou pas. Malgré quoi, malgré l’autoritarisme de Verdi et ses instructions catégoriques, il faut reconnaître que Piave est parvenu avec ses vers à ne jamais trahir l’esprit du drame original et qu’il a prouvé qu’il possédait le sens du resserrement et des réductions comme taillées au couteau. Et voilà probablement une des principales raisons pour lesquelles la création d’Ernani, le 9 mars 1844, au théâtre la Fenice de Venise, a été un triomphe, alors qu’une représentation des Lombards, l’année précédente, au même endroit, avait tourné au fiasco.

Après avoir songé à d’autres pièces de Hugo, notamment Ruy Blas et Marion de Lorme, Verdi a fini, en janvier 1851, par choisir Le roi s’amuse, fasciné par la figure ambiguë du héros Triboulet, ce bouffon difforme et excentrique, qui ose narguer et se moquer de François 1er, un souverain que l’Histoire considère en général avec le plus déférent respect. « […] Le roi d’amuse, écrira-t-il à l’impresario de la Fenice, est l’histoire la plus grande et peut-être le drame le plus beau des temps modernes. Triboulet est un personnage digne de Shakespeare ! On ne peut pas le comparer à Ernani ! » Et sans doute, ici encore, s’est-il souvenu que la pièce, à cause de son caractère prétendument licencieux, avait été frappée d’interdiction, dès le lendemain de sa création au Théâtre-Français, le 22 novembre 1832, et qu’elle avait aussitôt donné lieu à procès au terme duquel, le 2 janvier 1833, Hugo, qui avait plaidé la rupture unilatérale de contrat, avait été condamné aux dépens.

Est-ce à dire qu’en choisissant Le roi s’amuse, Verdi savait à l’avance qu’il allait devoir se battre avec la censure et que toute l’élaboration de son nouvel opéra, le dix-septième, serait des plus mouvementées ? Cela en a été le cas, en effet, ainsi que le confirment de nombreux témoignages et les lettres qu’ont échangées Verdi et ses divers correspondants, et dans lesquelles on apprend que les premiers titres retenus avaient été d’abord La Maledizione di Vallier, puis La Maledizione tout court, avant que l’excellent Piave, chargé du livret, ne propose Rigoletto.

Comme l’a fort bien souligné Jean-Michel Brèque, ce livret est « remarquablement fidèle à l’œuvre française » : « l’action est la même à d’infimes détails près, les paroles italiennes sont très souvent la traduction littérale des vers de Hugo. Le travail du librettiste s’est effectué pout l’essentiel dans le sens du resserrement et de la concentration. […] Du point de vue du rythme et de la rhétorique du langage, le livret a une allure plus naturelle, plus coulée, moins heurtée que la pièce originelle. […] Passage de cinq actes à trois seulement, disparition de l’alexandrin, réduction des tirades, rythme devenu très vif de l’action, rien ne rappelle plus, dans l’opéra, la vieille forme de tragédie à la française. Le spectateur n’est plus sensible qu’au caractère du scénario qui est manifestement celui d’un mélodrame, mais un mélodrame toutefois sur lequel plane le fatum1. »

Représenté pour la première fois le 11 mars 1851 sur la scène de la Fenice à Venise, Rigoletto allait enthousiasmer le public et, du jour au lendemain, entrer dans le répertoire mondial de l’opéra. Mais il allait aussi être à la base d’un malentendu, qui a longtemps perduré et qui consiste à dire que l’œuvre originale n’offre qu’un simple intérêt historique, que sans Verdi, elle ne serait même plus jamais évoquée dans les histoires de la littérature.

Après son échec cuisant, Le roi s’amuse, il est vrai, n’a été repris qu’en novembre 1882, donc encore du vivant de Hugo, mais malheureusement pour n’obtenir aucun succès et, chose paradoxale, n’apparaître dans les articles de presse de l’époque que comme un pâle succédané de Rigoletto. Le malentendu étant à son comble, d’aucuns ont vite surenchéri et ont continué à entretenir l’idée toute faite, infondée et absurde, selon laquelle Le roi s’amuse est une pièce de théâtre injouable et obsolète, à l’instar des autres pièces de Hugo, pourtant le seul grand auteur dont toutes les œuvres dramatiques ont été mises en livret.

De nos jours, la dénonciation générale du théâtre de Hugo est une vieille histoire. Comme est désormais une vieille histoire cette opinion, ancrée chez la plupart des musicologues allemands et français jusqu’aux années 1960, lorsqu’ils affirmaient, parfaitement sûrs de ne pas se tromper et de proclamer haut et fort une vérité musicale, que les opéras de Verdi ne faisaient pas le poids en face de ceux Wagner.

C’est une déplorable constante à travers les âges : les pires bêtises sont le plus souvent proférées par des gens qui se prétendent spécialistes…

Jean-Baptiste Baronian

1. « Quand le théâtre de Hugo s’accomplit en mélodrame lyrique », dans Rigoletto, L’Avant-scène Opéra, n° 112-113, septembre-octobre 1988, p. 19-20.