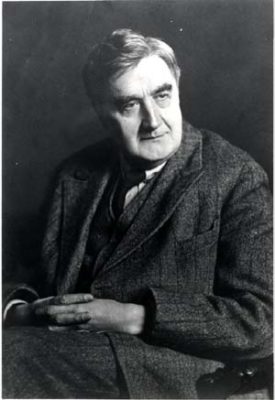

Ralph Vaughan Williams (II) : les symphonies

Seconde partie de notre dossier consacré à Ralph Vaughan Williams par Harry Halbreich et publié en 1998 dans les éditions papiers de Crescendo Magazine. Cette deuxième partie nous mène à travers les symphonies.

Un examen même superficiel de cette œuvre immense doit nécessairement commencer par la chaîne des neufs Symphonies (neuf lui aussi !) qui jalonnent cette longue existence durant un demi-siècle. Elles ne furent nullement conçues comme une série au départ, et le compositeur ne numérota que les deux dernières. Quatre portent des titres, les cinq autres sont désignées par une tonalité que leur langage essentiellement modal ne confirme que de manière assez lâche et fort peu contraignante.

La Première, A Sea Symphony, sur des poèmes de Walt Whitman -dont le panthéisme mystique avait déjà inspiré la première grande cantate symphonique, Toward the Unknown Region (Vers la Région inconnue) en 1907-, fut la grande entreprise de la jeunesse du compositeur, dont la gestation s'étendit de 1903 à 1909, et dont la création au Festival de Leeds le 12 octobre 1910, jour de son 38e anniversaire, le propulsa immédiatement au premier rang des successeurs d'Elgar. Avec sa durée d'une heure dix, c'est la plus vaste et la plus ambitieuse des neuf, pour soprano, baryton, chœurs et grand orchestre, une symphonie purement chorale comme on en écrivait à l'époque (Huitième de Mahler, Kullervo de Sibelius), en quatre mouvements traditionnels, mais avec un immense Finale méditatif d'une demi-heure, occupant dans l'équilibre d'ensemble une place comparable à l'Abschied dans Le Chant de la Terre mahlérien. Tout au début, l'opposition des fulgurantes fanfares des cuivres en si bémol mineur et de l'exclamation des chœurs sur le mot Sea en Ré majeur est un geste de génie. Bien que très libre dans un langage tonal, l'œuvre demeure encore largement tributaire de l'esthétique post-romantique de son temps, mais elle a fière allure.

A London Symphony fut achevée fin 1913 et créée dès mars 1914, mais la version que nous connaissons aujourd'hui fut substantiellement revue en 1920, réduite de presque un quart d'heure à ses 44 minutes actuelles, avec encore d'ultimes retouches en 1933. C'est une évocation très colorée de la grande cité, mais vue par un campagnard d'origine, et le langage modal du compositeur y est beaucoup plus affirmé, avec la présence de thèmes de caractère populaire. Bien que non indiquée dans le titre, la tonalité principale est Sol majeur. Le troisième des quatre mouvements est un mystérieux Nocturne rapide faisant office de Scherzo, tandis que le vaste Finale aux teintes parfois sinistres reflète les préoccupations sociales du compositeur par son évocation de la misère se cachant derrière l'opulence de la ville. Comme la précédente et comme toutes les suivantes à l'exception des Quatrième et Huitième, elle se termine par un épilogue se mourant pianissimo sur l'indication niente (néant). C'est la plus immédiatement pittoresque des neuf sœurs, mais sans doute la moins universelle dans son message et la plus liée au contexte national.

Mais voici la plus intime, la plus secrète de la série : la Pastoral Symphony achevée en 1921, dans laquelle se libère l'angoisse des années de guerre. Car ses paysages sont ceux, jonchés de milliers de cadavres, des collines d'Artois, des Ecouves vers lesquelles montait l'ambulancier Vaughan Williams. Le calme relatif de cette œuvre, dont le seul épisode rapide est la très courte coda pianissimo du scherzo, est donc celui d'une nature pérenne recouvrant vite les restes de victimes que commémore ce "Requiem de guerre". Musicalement, notamment par son admirable harmonie modale (la "tonique" est sol, mais mixolydien, voisinant avec son "relatif" phrygien et avec le souple parallèle dorien-lydien), c'est la plus ravélienne des œuvres du compositeur, et le thème principal de son Finale est même un hommage direct, bien que certainement involontaire, au Jardin féerique de Ma Mère l'Oye. Les contours thématiques s'estompent, le cadre "classique" des quatre mouvements n'est que suggéré, la tension, toute intériorisée, est métaphysique et non didactique. La nature modale de l'harmonie est illustrée par des détails comme la présence, dans le deuxième mouvement, d'une trompette, puis d'un cor "naturels", afin de garantir l'intonation non-tempérée de septième harmonique. La présence, au début et à la fin du dernier mouvement, d'une mélopée modale sans accompagnement confiée à une voix de soprano, loin d'humaniser le paysage, accentue son impressionnante solitude. La plus difficile d'accès des neuf Symphonies est aussi la plus profondément émouvante et, en son audace tranquille (quatre mouvements lents !), la plus radicale. Et quant aux vaches que certains ont cru y apercevoir, rappelons qu'en anglais "ruminative" veut dire "méditatif"…

On ne saurait imaginer contraste plus brutal qu'avec la Quatrième Symphonie en fa mineur (la première à afficher une tonalité dans son titre), mais il est vrai qu'elle ne fut terminée que treize ans après son aînée, sa composition s'étendant de 1931 à 1934. Son extraordinaire violence, pourtant plus qu'annoncée déjà dans le ballet Job (1930) et le Concerto pour piano (1926-31), stupéfia ses premiers auditeurs en 1935, qui y virent a posteriori le reflet de la montée des périls d'une Europe dansant sur le volcan qui allait exploser dans la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'est nullement question de "programme" dans la plus abstraite et la plus rigoureusement "classique" des neuf sœurs dont l'orchestration extravagante souligne l'âpreté des chocs dissonants et l'austérité du contrepoint linéaire. Ainsi l'œuvre se situe bien davantage dans le contexte de la musique "moderne" de son temps que ses intemporelles voisines dans la série, son architecture d'acier, plus encore que de granit, s'articule toute entière autour des lignes de force d'un motif horizontal (fa-mi-sol b-fa), semblable mais non identique à B-A-C-H, annonçant plutôt le célèbre D-S-C-H de Chostakovitch, et d'un autre vertical (fa-si b-mi b-sol b), dont la structure en quartes ascendantes nie la tierce propre à l'harmonie tonale, et dont la neuvième mineure fa-sol b rehausse la tension de seconde mineure du premier motif. L'explosif premier mouvement, aux syncopes stridentes, finit sur une accalmie plus que précaire, à quoi succède le cheminement malaisé, décharné d'un Andante semblable à un chemin de croix. Le virulent Scherzo, basé sur l'éruptif deuxième motif "ascendant", alterne avec un trio surgi des profondeurs du tuba et traité en fugato qui fait penser à celui de la Cinquième de Beethoven. Et c'est elle en effet que Vaughan Williams a prise pour modèle pour la ténébreuse transition en "tunnel" menant sans interruption à l'explosion d'un Finale faisant alterner défi et sarcasme (un critique anglais a pu parler de "rengaine sifflotée par un pirate" à propos du sardonique second thème), pour aboutir à un épilogue impitoyablement fugué se terminant pour une fois fortissimo, signe d'un conflit nullement résolu.

De conflit, il n'y a plus de trace dans la radieuse Cinquième Symphonie en Ré majeur, la plus sereine et la plus consonante de toutes, créée le 24 juin 1943 mais en chantier depuis 1938, quintessence de l'Angleterre dans ce qu'elle a de meilleur et de plus noble, œuvre encore une fois largement modale, car la tonalité annoncée ne s'affirme pas d'emblée, avec la douce équivoque de la septième baissée inclinant la musique plutôt vers la dominante de Sol mixolydien, pour n'atteindre au Ré majeur sans nuages que dans l'Épilogue exprimant une paix bien proche de la béatitude. C'est sans doute la Symphonie la plus "religieuse" de ce singulier agnostique mystique, et le matériau de son troisième mouvement en particulier, dont le titre de Romanza souligne une chaleur expressive presque romantique, emprunte largement à la musique de l'opéra -de la "moralité"- The Pilgrim's Progress, alors encore inachevée. Les effectifs orchestraux sont modestes, avec les vents par deux (même les cors), les trois trombones, les timbales et les cordes. Le Scherzo, danse d'ombres sourdement inquiétantes, précède la Romanza, et le Finale se compose d'une simple Passacaille à variations, peut-être la plus imposante depuis celle couronnant la Quatrième Symphonie de Brahms, débouchant sur le retour triomphal du début de l'œuvre, s'épanouissant dans ce céleste Epilogue sur longue pédale de tonique dont le climat est si étrangement proche de la huitième des Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité d'Olivier Messiaen(1969), dont l'Epigraphe "Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux" s'applique tout aussi parfaitement ici. La sobriété de l'expression de cette œuvre d'apparence modeste n'empêche nullement l'ampleur de son souffle, ainsi qu'il en va de certaines pages du dernier Fauré. La Cinquième serait sans doute mon choix d'"île déserte" pour Vaughan Williams, et je sais que je le partage avec beaucoup de ses admirateurs.

J'ai déjà fait allusion au choc que me causa la Sixième Symphonie en mi mineur lors de sa création en 1948. Ses premières esquisses remontaient à 1944. Son fulgurant départ évoque celui de la Quatrième, et l'âpreté de la juxtaposition entre l'harmonie de mi mineur et le fa mineur du premier thème annonce d'emblée un conflit basé sur la sixte napolitaine. Mais la matière orchestrale est plus charnue avec, très vite, la présence insolite du saxophone, et le climat est turbulent plutôt que ténébreux dans l'expression tragique. Le thème sardonique du saxophone est transfiguré aux dimensions d'une noble cantilène en Mi majeur dans la plénitude des cordes, mais les quatre mouvements s'enchaînent ici sans interruption et c'est le cauchemar insomniaque du deuxième mouvement, avec le martèlement obsessionnel de trompette et timbale sur un si bémol (triton du mi initial). Le truculent Scherzo -une truculence satanique- fait alterner les rythmes de l'Ouverture de Carmen (!) et le solo de saxophone déformant de manière volontairement triviale une populaire rengaine de Stephen Foster. La musique disparaît dans un trou, et il n'y a plus qu'un long épilogue -le terme s'applique cette fois-ci à l'entièreté de ce Finale, lent, fugato fantomatique ne quittant jamais le pianissimo, et dont la désolation blême et sans recours rappelle la Fugue initiale de la Musique pour cordes de Bartók. Les dernières mesures hésitent entre sol tierce majeure de mi bémol ou tierce mineure de mi, et c'est cette dernière, après tout tonique de l'œuvre, qui s'évanouit au seuil de l'inaudible. La Sixième est sans doute la plus originale et la plus déroutante de la série, œuvre d'un créateur de 75 ans qui devait nous surprendre avec non moins de trois Symphonies nouvelles.

Depuis 1940, Vaughan était devenu un très actif compositeur de musique de film, dont quelques fragments ont été "recyclés" dans la Sixième Symphonie. Mais la plus importante de ces partitions, pour Scott of the Antarctic de Charles Frend (1948), donna naissance à une véritable Symphonie, la Septième (1949-52), dite (avec une faute d'orthographe) Sinfonia antartica (sic !), une ample partition de 40 minutes en cinq mouvements pour soprano, chœur de femmes et un très grand orchestre, avec grand orgue et une percussion nombreuse et colorée (comprenant l'indispensable machine à vent). En un sens, c'est la moins "symphonique" des neuf, aux structures cumulatives rappelant davantage une Suite et aux nombreux effets réalistes et descriptifs, bien que la griffe du compositeur y soit constamment reconnaissable. L'utilisation des voix (dans les premier et dernier mouvements) ne créé aucune présence humaine, mais accentue au contraire l'intense solitude de ces paysages glacés (comme déjà, d'une manière différente, le soprano de A Pastoral Symphony). Le grandiose début, d'une ampleur épique, annonce celui de l'ultime Neuvième, et tous deux proviennent, selon l'aveu même du compositeur, du chœur initial de la Passion selon Saint Matthieu qu'il dirigea chaque année jusqu'à sa mort à la tête d'une chorale et d'un orchestre d'amateurs. Le truculent Scherzo évoque les ébats grotesques des pingouins, mais au centre du troisième morceau, Landscape (Paysage), un écrasant plein jeu d'orgue suggère la pente énorme d'un glacier avec une musique presque identique à celle soulignant la vision terrifiante de Satan assis sur le trône de Dieu dans le ballet Job de 1930. Un Intermezzo tout de tendresse bucolique rompt un instant l'atmosphère pour évoquer le souvenir lointain du pays en l'âme de ces hommes qui savent qu'ils vont mourir, puis le Finale (intitulé Epilogue bien entendu) rend l'Antarctique à sa solitude, machine à vent et voix de femmes alternant dans les dernières mesures. Notons que pour composer sa propre Sinfonia antarctica (sa huitième et dernière), Sir Peter Maxwell Davies se rendra sur place…

Un appétit très nouveau pour les timbres insolites, plus qu'annoncé dans l'Antartica, se confirme dans la brève et légère Huitième Symphonie en ré mineur (1953-55), la "petite" Symphonie de R.V.W. (comme la Huitième de Beethoven), sorte de brillant concerto pour un orchestre, de dimensions modérées à l'exception d'une énorme section de percussions, en particulier de métaux vibrants : à la suite d'une représentation de Turandot de Puccini, Vaughan Williams avait voulu intégrer "tous les -phones et -spiels dont il avait connaissance". Ils se déchaînent surtout dans l'éclatante Toccata finale en Ré majeur achevant ces 26 minutes de musique en pleine force, par un cri de joie. Aucune trace d'épilogue ici ! Auparavant, nous aurons entendu une étrange et très libre Fantaisie intitulée Variations sans Thème, un bref Scherzo alla marcia pour vents seuls dont l'humour évoque presque Prokofiev, et une Cavatine pour cordes seules, d'une pénétrante poésie.

Et nous voici parvenus à la Neuvième Symphonie, en mi mineur comme la Sixième, d'où la décision du compositeur de lui donner un numéro, comme déjà à la précédente (en Ré comme la Cinquième). Fruit des années 1956-57, mais revue encore peu avant cette création du 2 avril 1958 à laquelle j'assistais, la Neuvième est une page ample et complexe, voire ambiguë, fort mal reçue à sa création et qui mit un certain temps à s'imposer. La présence de trois saxophones et d'un flügelhorn (sorte de bugle) lui impriment sa couleur particulière. Loin de constituer un épilogue serein et apaisé, c'est une œuvre inquiète et tourmentée, et par endroits non dénuée d'amertume. Le sarcasme est à nouveau présent dans les deux mouvements du milieu, et le vaste Finale (en fait deux morceaux fusionnés en un seul) se termine sur une apparente ambiguïté qui semble avoir dérouté tous les commentateurs : les appels "napolitains" angoissés des saxophones sont submergés à trois reprises par l'énorme lame de fond du tutti en Mi majeur, seul maître du terrain au diminuendo final ; repue, la mer scintille à perte de vue au grand soleil, indifférente à la mortalité des hommes ; c'est le message stoïcien d'un agnostique, peut-être dénué d'espérance, mais non de dignité ni de courage.

Harry Halbreich

Crédits photographiques : DR

https://www.crescendo-magazine.be/ralph-vaughan-williams-i/