Le Faust de Charles Gounod

Il n'est pas de mythe -même celui de Manfred- qui, au XVIe siècle, n'ait été plus "porteur d'idées" que celui de Faust. Née au XVIe siècle, la légende du vieux savant pactisant avec le Diable pour assouvir sa soif de connaissances, de voluptés, d'actions, trouve à l'époque romantique son expression la plus éclatante. Et à travers tous les arts. Car, quoi de plus fascinant que cet homme mi-médecin, mi-magicien qui, au-delà de sa ville natale de Knittingen, laisse planer autour de lui une odeur de soufre -cette odeur que semble lui avoir communiqué Méphistopheles, exigeant de lui une signature en échange d'une jeunesse ressuscitée et de plaisirs retrouvés ? Melanchton -dès 1550- puis le libraire de Franckfort Johann Spies, n'ont pas peu contribué à répandre son image démoniaque. Aucun littérateur cependant, en redisant son histoire, ne fit autant pour lui que cet autre franckfortois, Johann-Wolfgang Goethe (1749-1832) qui, dès 1773, commence à s'intéresser au mythe de Faust, publie à Tübingen dix-sept ans plus tard (1790) des Fragments composant la moitié environ de ce qui, en 1808, allait devenir, avec la Dédicace, le Prélude sur le Théâtre et le Prologue dans le ciel, la "Première Partie" de cet immense chef-d'œuvre aux résonances infinies.

Le succès de ce premier Faust, doté juste avant la mort de l'écrivain d'une Seconde Partie qui fait rencontrer notre héros avec Hélène-la-Grecque, vient sans doute de cette part autobiographique que Goethe y a mise. Mais il tient, bien davantage, à la richesse de l'action imaginée, résumé de toutes les aspirations humaines : savoir, jouir, agir.

Dès 1810, la France avait été touchée par le mythe : en témoigne Pierre de Cornelius qui dessine et grave douze planches dans lesquelles il cherche à reproduire les types créés par Goethe. Mais le véritable grand départ est donné par Gérard de Nerval qui, en 1826, publie sa fabuleuse traduction dont lui-même dira qu'elle l'a aidé à mieux comprendre ce qu'il avait écrit. Quel compliment ! Le mouvement est lancé. En 1828, Delacroix signe dix-sept lithographies pour accompagner la nouvelle version d'Albert Staffer. En 1831, ce sera le tour d'Ary Scheffer représentant une suite logique montrant Faust à différentes étapes : Dans son cabinet, apercevant Marguerite pour la première fois, avec la jeune fille Dans le jardin, Avec Méphisto sur le Blöcksberg,...

Le mythe goethien a vraiment pris racine. Déjà, le 20 avril 1830, l'Opéra Comique avait présenté le Faust de Spohr, fort applaudi à Vienne en 1814 et en Allemagne en 1818 mais qui, à Paris, tombe complètement à plat. Tout comme les Huit scènes de Faust (1828-29) que Berlioz reverra, complètera en 1846 sous le titre définitif de La Damnation de Faust. Des deux côtés du Rhin, la légende ne cesse donc d'inspirer les artistes. On le voit bien lorsque Dietrich Grabbe l'associe à celle de Don Juan (1829), plus encore lorsque Lenau (1836) entraîne Faust et Mephisto dans une infernale course à l'abîme à laquelle le burin de Delacroix, une fois encore, viendra conférer une redoutable et hallucinante vérité.

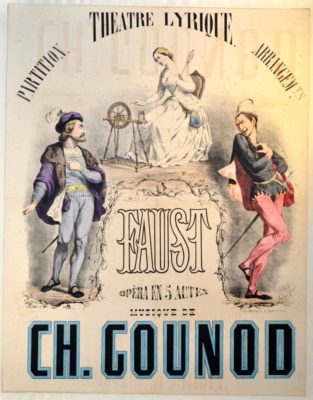

C'est sur ce terreau qui, en 1847, avait inspiré Charles-Valentin Alkan dans sa Grande Sonate opus 33 que va naître et croître l'œuvre de Gounod. Dans ses Mémoires, le musicien avoue qu'il avait été séduit très tôt par "l'histoire fabuleuse" du Doktor Faustus, très certainement découverte au tout début des années quarante à travers la traduction de Nerval. Par la suite, un voyage dans la patrie de Goethe où il découvre tout à la fois de vieilles légendes, des rues bordées d'anciennes maisons où s'accrochent encore mille enseignes imagées, concourra à renforcer en lui cette attirance pour le mystérieux personnage : dans son Requiem de 1842, ne trouve-t-on pas déjà ce qui deviendra le "thème de Marguerite" ? Mais la découverte de l'œuvre de Berlioz pourrait bien être, plus que tout, le déclic qui décide Gounod à se mesurer au maître de la Fantastique. Quel défi ! -à soi-même comme aux musiciens, à la critique et au public ! Apparemment, le musicien, encore jeune (il n'a pas dépassé la quarantaine) s'interroge longuement, mesure ses forces à l'aune de son enthousiasme. En 1856, le sort en est jeté : il s'ouvre de son projet au directeur du Théâtre Lyrique, Léon Carvalho, qui accepte l'idée... en pensant au rôle que pourrait y tenir son épouse... L'année suivante, Jules Barbier (1825-1901) et Michel Carré (1819-72) commencent la rédaction du livret et, parallèlement, Gounod sa partition. Le 1er juillet 1858, l'œuvre est terminée et, après moult péripéties, débutent les répétitions, souvent houleuses au demeurant. C'est que la censure veille : un Diable qui chante, et dans une cathédrale ! "Comment peut-il prendre à ce point ses aises et pousser de telles clameurs" s'inquiète la Gazette musicale. "Coupez, coupez !" renchérissent les censeurs. Mais le ministre des Beaux-Arts pense qu'un déshonneur croustillant comme celui qui s'abat sur Marguerite peut devenir un atout... financier. Le 19 mars 1859, l'œuvre est créée au Théâtre Lyrique sous forme d'opéra-comique, avec Marie Miolan Carvalho dans le rôle de Marguerite, le ténor Barbot dans celui de Faust, Balanqué incarnant Méphisto et Delorme conduisant l'orchestre. Réaction mitigée du public -mieux que ce qu'il est convenu d'appeler un succès d'estime puisque l'ouvrage comptera 59 représentations durant la première année. Mais la critique reste assez neutre : si Léon Escudier, dans "La France Musicale", souligne la science du compositeur, "Le Ménestrel" sous la signature de Joseph d'Ortigue, loue en revanche l'adéquation de la musique et du livret. Néanmoins, le nouvel "opéra-comique" tient bon la rampe, rassurant Carvalho d'avoir même fait un pari rentable puisque la pièce devance -largement-Richard Cœur de Lion (Grétry) ou Si j'étais roi (Adam) et porte même ombrage aux deux autres nouveautés parisiennes, l'Herculanum de Félicien David donné à l'opéra deux semaines plus tôt ou au Pardon de Ploërmel du redoutable Meyerbeer créé deux semaines plus tard à l'Opéra-Comique.

Cet engouement du public, qui ira croissant, s'explique en fait assez facilement. Et ceci pour trois raisons.

Il y a d'abord la qualité de la distribution et du spectacle lui-même. Pour réussi qu'il fût, cet "opéra comique" se devait, pour accéder au rang de grand œuvre, d'une part de perdre ses dialogues parlés, d'autre part intégrer un ballet à une époque où tout opéra bien compris se doit d'en posséder un. Poussé par les organisateurs de théâtre, la critique et... le public lui-même, Gounod reprit sa partition, y ajouta un ballet et la haussa ainsi au rang de grand opéra donné Rue le Peletier dans sa nouvelle forme le 3 mars 1869 -à quelques jours près, dix ans plus tard, donc. Christine Nilsson remplaçait alors Madame Carvalho, Colin jouait Faust, Faure Mephisto, l'orchestre obéissant à la baguette de Hainl. Suivirent 70 représentations, assurant une recette moyenne de quelque 11.000 francs. Décidément, Faust marchait bien, et même très bien.

Et voici, précisément, la seconde raison de son succès : le livret reste simple et facilement compréhensible -à l'inverse de tant d'opéras du temps, multipliant invraisemblances et imbroglios. Ici, rien de tel. Quoi de plus troublant en effet que cette histoire à faire pleurer Margot (pas tellement celle qui est sur scène, mais celles qui sont dans la salle !), que ces amours rêvées puis vécues au prix d'un pacte avec le Diable certes, mais qui attire autant qu'il effraye ? Et quelle touchante chose cette rédemption par l'Amour et l'intervention des Anges ! En suivant au plus près l'œuvre de Goethe, les librettistes ont eu le génie d'offrir une suite de tableaux vivants, contrastés, admirablement distribués et gradués : à un Ier Acte dominé par Faust et ses songes, répond le IIe où, en un saisissant contraste, s'opposent la Terre et le Ciel (la Kermesse, la sortie de l'église), la bestialité humaine (scène du cabaret) et la pureté des sentiments (Faust abordant Marguerite). Avec le IIIe Acte et la scène du jardin, c'est l'ivresse de deux amants que tire de leur nuit enfiévrée le IVe Acte avec la scène de l'église où Méphisto empêche Marguerite de prier, le retour des soldats, la sérénade de Méphisto, la mort -en duel- de Valentin. Enfin, l'apothéose où, après le Harz où Faust assiste au célèbre ballet, Marguerite en prison entend les voix célestes qui lui crient qu'elle est "sauvée" !

Enfin -troisième raison du succès et qui la nierait ?- il y a bel et bien la musique. On n'imagine guère, aujourd'hui, le choc que durent éprouver les premiers spectateurs, habitués des grandes machineries de Meyerbeer ou du bel canto italien. Ici, comme par miracle, tout devenait clair -dans l'harmonie, la diction, la mobilité de la phrase mélodique. Même l'orchestre, pourtant fourni, atteignait à une sobriété inconnue, pleine de saveur, de poésie (l'ouverture, la scène du jardin par exemple), alors que certains tableaux révélaient une confondante maîtrise de la scène, des contrastes qui n'avaient plus rien de factice. Comment ne pas mémoriser également certaines mélodies (De la gloire immortelle des aïeux,...), ne pas être sensible à l'élégance de la forme, à la constante fraîcheur de l'inspiration, à la concision même du discours, à l'impérieuse vérité d'expression, toujours si humaine et, dès lors, efficiente, tant sur le plan théâtral que sur le plan de l'émotion ressentie par le spectateur.

En fait, en y regardant de près, le Faust de Gounod laisse, dans la conscience collective, un souvenir in-ou-bli-able, ce qui, dans le monde entier, se traduit par un nombre de représentations jamais atteint par n'importe quel autre opéra -même Carmen... Il suscite même la gouaille populaire ("Chanter Faust comme un jeton") et la satyre en bande dessinée : ce n'est pas un hasard si Hergé, dans sa caricature des divas d'opéra, fait chanter à la Castafiore l'Air des bijoux de Marguerite. Ce succès, il le doit à sa vérité, à sa beauté, à son humanité touchante. Sans doute y trouve-t-on des scories (un Méphisto de carton-pâte), des facilités. Mais Berlioz -déjà- savait en louer l'ouverture, grave, sévère, profonde, et admirer la fameuse cavatine "Salut, demeure chaste et pure...". Sans doute également par rapport au drame wagnérien ou à Boris Godounov, Faust peut paraître un opéra "facile". Cette succession d'airs, choeurs, marches, chansons à boire ou autres nous touche pourtant, et peut-être parce qu'elle est à l'image de la vie, changeante, tour à tour grotesque et sublime. Mais, comme disait Debussy en 1906 : "Gounod, avec ses défaillances, est nécessaire". Et c'est bien ce qu'affirment également Bizet, Lalo, Chabrier, Massenet, voire Ravel -qui s'y connaissaient un peu en musique, non ? Il s'inscrit dans la mémoire. En l'évoquant, qui ne se souvient de l'admirable Ouverture (qu'on peut enfin pleinement goûter depuis qu'on ferme la porte aux retardataires), du Salut (faustien) à (son) dernier matin ? Qui peut oublier l'aubade Demeure chaste et pure, la Ronde du veau d'or, la Ballade du Roi de Thulé ou le Choeur des Soldats ? Qui ne fredonne l'Air des bijoux ou l'amoureux Laisse-moi contempler ton visage ? Qui ne serait ému par le duo Ô nuit d'amour, par la Valse, par Faites lui mes adieux ou l'ultime (et bouleversant) Anges purs, anges radieux ? Au total : douze références. Douze, chiffre parfait. Dites-moi quel opéra peut s'enorgueillir de laisser pareil palmarès dans la mémoire des spectateurs...

Jean Gallois

Article rédigé par Jean Gallois dans le cadre d'un dossier de Crescendo Magazine publié dans ses éditions papiers. Dossier publié sous la coordination de Bernadette Beyne.

https://www.crescendo-magazine.be/le-mythe-de-faust-de-la-litterature-a-la-musique/